«Non pare più esigibile che in rete la critica ai fatti privati delle persone si esprima sempre con toni misurati ed eleganti». «Ciò che non è tollerato nel mondo reale, nel mondo dei social è quasi normale». «Il luogo e l’ambiente dove le offese sono pronunciate conta eccome», come «in alcune trasmissioni il cui successo si fonda sul dileggio». Del resto, «la progressiva diffusione di circostanze attinenti la vita privata e la diffusione dei social ha reso comune l’abitudine ai commenti, anche con toni robusti, sarcastici, polemici e inurbani». Il web e i social media non sono un posto per signorine insomma, facciamocene una ragione: a sostenerlo un procuratore della Repubblica di Torino nel richiedere l’archiviazione delle indagini sulle offese misogine e sessiste via social indirizzate a Cristina Seymandi, l’imprenditrice torinese prima esposta alla gogna pubblica con la pubblicazione di un video in cui durante una festa il compagno dal palco la accusava di tradimento, poi divenuta bersaglio di odio social e di campagne di shitstorm. Vittima due volte, con la complicità, sempre bene ricordarlo, dei media, che sulla spettacolarizzazione della vicenda sono andati a nozze. Quelle due volte ora potrebbero diventate tre, se l’archiviazione verrà accolta. Molte, per fortuna, le reazioni indignate alla richiesta, contro cui si è appellato il legale di Seymandi.

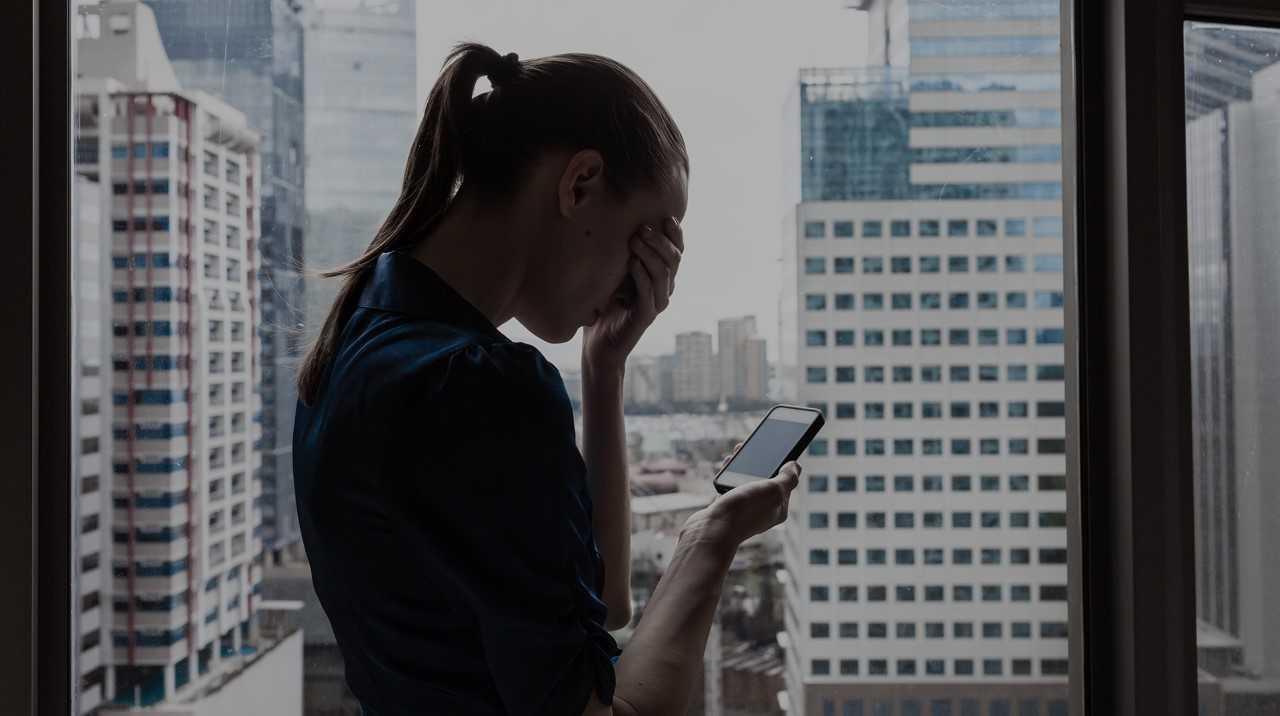

Quanto sostenuto dal Pm non è una novità. Con una rapida scorsa sul web si può trovare per esempio un’analoga posizione sostenuta da un Pm di Roma nel 2018 nella richiesta di archiviazione della denuncia di una ragazza: «Quanto si scrive su Facebook non ha portata diffamatoria agli occhi di terzi». L’idea che web e social media siano una prateria di cavernicoli a cui è consentito sottrarsi al rispetto della legge è talmente radicata che il più delle volte le vittime rinunciano a difendersi e a far valere i propri diritti. Lo abbiamo raccontato nell’inchiesta #Staizitta giornalista! dove con Silvia Garambois abbiamo raccolto le testimonianze di giornaliste quotidianamente bersagliate dall’odio social e da attacchi sessisti nel tentativo di farle tacere, prese di mira innanzitutto per il loro genere, come fattore di discredito: molte ci hanno detto che le loro denunce sono finite nel nulla, considerate “peccati veniali” sia dalle procure che nelle redazioni. Ma non è così, se quelle condotte producono poi effetti concreti: malessere, paura, rinuncia, o peggio. Nell’analisi di monitoraggio e di advocacy che da anni conduce la Rete Nazionale contro i discorsi e fenomeni d’odio, a cui aderisce anche GiULiA, il tema delle conseguenze sulle vittime di quelle parole violente è cruciale. Ma se allarghiamo il campo da anni si moltiplicano i report di Unesco, Onu, Consiglio d’Europa sugli effetti offline della violenza e delle molestie online. A disposizione di chi volesse farsi una cultura.

Sottotraccia poi c’è il pregiudizio che l’odio online esercitato contro le donne sia in fondo “normale”. Lo è nei fatti, visto che le donne sono sempre i principali target dell’hate speech come documentano da anni nei loro monitoraggi Vox Osservatorio diritti e Amnesty International. Lo è, in un certo senso, anche per il nostro codice dal momento che non riconosce nessuna aggravante o fattispecie per quanto riguarda l’istigazione all’odio contro le donne, nonostante colpisca in maniera sproporzionata metà della popolazione. E nonostante proprio quell’odio costituisca spesso il primo gradino di una piramide che al suo culmine ha il femminicidio. Una lacuna che il discusso ddl Zan si riprometteva di sanare, accanto alle aggravanti previste per l’odio contro le persone Lgbtqi+ e alle persone disabili. Ma come è noto non se n’è fatto nulla, tra gli applausi di parte del Parlamento.

La normalizzazione della violenza di genere, offline e online è ancora pervasiva, un automatismo difficile da rimuovere: non era forse normale per il suo collega in studio la pacca sul sedere ricevuta in diretta tv da un tifoso dalla giornalista Greta Beccagli mentre svolgeva il suo lavoro? No, non è normale, non lo è più e per fortuna in quel caso le reazioni ci sono state e le conseguenze penali anche. Contiamo sul fatto che anche nel caso Seymandi le cose vadano in un’altra direzione.

Anche perché a dispetto di quello che pensa il procuratore di Torino, in questo in involontaria, immaginiamo, sintonia con il paladino di una presunta libertà senza freni e del rutto libero sui social Elon Musk (lui però almeno ci guadagna e parecchio), da anni invece si discute e si legifera sul fatto che la libera espressione debba essere regolamentata anche nel mondo digitale, sulla base del principio sacrosanto che ogni libertà debba avere i suoi limiti nel rispetto della dignità della persona.

Il contesto conta, diceva il Pm torinese, ed è vero: sul palco di un cabaret si possono dire cose che in chiesa o in Parlamento sarebbe meglio non dire. Il punto è che i social network e il web, come abbiamo ben imparato durante la pandemia, non sono il bar sotto casa ma nuove forme di spazio pubblico capace di moltiplicare per mille le conseguenze delle nostre parole. Parole che non solo non vengono depotenziate, in quel “contesto”, ma possono diventare armi letali.

L’impressione è quella di vivere in un mondo a tre velocità: il mondo delle big tech digitali che corre a velocità supersonica con finalità commerciali e a volte inconfessabili, che favoriscono gli interessi di grandi gruppi privati o di potere ad essi associati, il mondo dei decisori politici e dei legislatori che arranca cercando di mettere paletti e barriere a favore dell’interesse pubblico, con i suoi tempi lunghi (vedi l’europeo Digital Service Act che regolamenta il mondo digitale e le grandi piattaforme con un meccanismo piuttosto laborioso). E poi il pensiero lento di chi, magari un magistrato, ancora non ha capito bene in che mondo viviamo.