Il volume, a cura di Nella Condorelli, raccoglie gli scritti sulla figura di questa capa-popolo, militante socialista e femminista, sindacalista tra Torino e Catania, antifascista, esule, personaggia potente colpevolmente dimenticata: una iniziativa letteraria che è il curioso spin-off di un convegno a Catania nei 70 anni dalla sua morte.

Una pasionaria con la macchina da scrivere. Una “maestrina” che ha fondato giornali, che ha diretto giornali (guidò prima di Gramsci, già suo redattore, il torinese Grido del Popolo), che ha scritto su mille giornali e fogli clandestini, che li ha distribuiti, nascosti, difesi… Addirittura murati in una nicchia di casa perché non venissero distrutti dai fascisti. E, scrivendo, ha attraversato due guerre. Perché il suo nome non c’è nella storia del giornalismo?

La vita di Maria Giudice è un puzzle, difficile districare nella sua biografia l’impegno di dirigente sindacale di primo piano dal Piemonte, all’Emilia, alla Sicilia, da una vita privata in cui aveva, madre o matrigna, almeno dieci figli, dalla capopolo che entrava e usciva dalle galere per le sue azioni folli e generose, all’esule all’estero. Dalla giornalista. Perché sui giornali, alla fine, scriveva tutto questo: le battaglie dei lavoratori e la condizione delle donne.

Aveva cominciato poco più che ventenne, gli albori del 1.900. Anni in cui la carta stampata era ovunque, si moltiplicava, veniva letta, discussa e condivisa, collezionata nelle case (alla fine anche usata per fare le ballotte per il fuoco, niente andava sprecato).

Magari a fare i giornalisti non ci si campava, ma in effetti è sempre andata così. E i giornalisti andavano in galera e ai “bagni penali” (il bavaglio alla stampa è sempre stato marchio del potere): quando Maria Giudice si affaccia al giornalismo sono ancora caldi gli animi per il processo ai giornalisti del 1898, sei anni di reclusione a Gustavo Chiesi, direttore dell’Italia del Popolo, quotidiano politico del movimento repubblicano del Nord Italia, quattro a Carlo Romussi direttore del Secolo – nonostante fosse un giornale collocato su posizioni filo-governative – e tre a don Albertario, direttore dell’Osservatore cattolico perché, come aveva detto uno dei condannati, “la matita nelle giornate di sommossa è forte, più forte dei cannoni a tiro rapido”. Quell’anno la recessione economica aveva messo in grave difficoltà le classi popolari, il malcontento cresceva ovunque con le manifestazioni, fino alla decisione del generale Bava Beccaris di sparare sulla folla di Milano – artiglieria e cannoni – per disperdere i manifestanti, con centinaia di morti, migliaia di feriti, e in galera i giornalisti che ne scrivevano.

Per Maria Giudice, giovanissima, l’incontro decisivo è proprio quello con un giornalista che non si era lasciato intimidire. Ernesto Majocchi, giornalista di Voghera che lei conosce appena finiti gli studi magistrali in quella città: lui qui nella provincia lombarda ha fondato – dopo altre esperienze editoriali – L’uomo che ride, foglio socialista in cui si trattava della delinquenza giovanile, di analfabetismo, divorzio, diritti sociali e politici dei lavoratori, condizioni dei carcerati, e che distribuiva ben 4mila copie: a lei il compito, su quelle pagine, di scrivere nell’appendice Donna che piange, con colleghe Maria Venco e Maria Luisa Alessi. È Majocchi (che ha già pagato in passato il suo impegno giornalistico con l’esilio in Svizzera e in Belgio, che è stato in galera per i moti del 1898) a insegnarle cos’è il giornalismo politico, ma è nell’animo di Giudice, invece, l’attenzione alle donne che considererà sempre doppiamente sfruttate, lavoratrici e subalterne al dominio maschile.

L’uomo che ride interrompe le pubblicazioni a maggio del 1902 ma, nello stesso mese, esce il primo numero di un quindicinale socialista, La parola dei lavoratori (sempre diretto da Majocchi). E Maria ci scrive, e non le manda a dire.

Uno dei suoi primi articoli tratta un argomento spinoso: le donne e il diritto di voto. Lei lo affronta duramente, rivolgendosi ai suoi stessi compagni socialisti: “No, signori miei, non vi scalmanate tanto, non gridate allo sfacelo. La donna è nel suo diritto quando prende parte alla lotta della scheda”. “Sento le donne proletarie che mi dicono: ‘Noi siamo povere, noi abbiamo altro a pensare, eppoi che cosa importa a noi?’. Oh, molto vi deve importare ed anzi a voi più che alle altre. Perché se quando siete ammalate e dovete andare all’Ospedale questo è male amministrato, siete voi che soffrite; perché se non si concede la refezione scolastica, sono i vostri bimbi che ne sono privi…”.

I giornali con cui collabora tra il 1901 e il 1926 (anno in cui il fascismo abolì le libertà civili e politiche), sono numerosi, ma in particolare lei è interessata a lavorare per giornali scritti da donne per le donne, e sono tanti: da Eva a Su, compagne!, La difesa delle lavoratrici, Le arti tessili. Firma con il proprio nome o con lo pseudonimo di “Magda” a fianco di molte voci femminili socialiste dell’epoca, tra cui Linda Malnati, Maria Goia, Argentina Altobelli e Rina Melli.

Ha provato sulla sua penna come occuparsi di questione femminile nei giornali generalisti non sempre sia “indolore”: un suo servizio inviato alla nuova redazione dell’Avanti era stato addirittura censurato: denunciava la disperazione di una donna che, senza lavoro, si era uccisa e lei individuava responsabilità diffuse.

Più facile lavorare con altre donne: proprio con Melli – che lo ha fondato e lo dirige – collabora tra il 1903 e il 1905 con il giornale ferrarese Eva. Poi inizierà una avventura fondamentale, quella di Su Compagne!, con Angelica Balabanoff.

Giudice nel 1904 è infatti scappata in Svizzera, a Lugano, dopo una condanna per avere pubblicato un articolo sugli eccidi proletari di Torre Annunziata: non vuole far nascere in carcere il suo primo figlio. E qui incontra Lenin, Mussolini (allora socialista ed esule) e appunto Balabanoff, che di Mussolini fu amante. Insieme le due donne fondano Su, Compagne!, un quindicinale dove è centrale la questione femminile. Per Giudice, mentre il femminismo borghese si contenta di enunciazioni di principio, il socialismo predica e pratica insieme la liberazione economica e quella dalla subalternità al dominio maschile. Le donne potranno liberarsi dal “doppio sfruttamento” solo se sapranno trovare in sé stesse la forza di farlo. Solo attraverso lo sviluppo e la crescita morale e intellettuale delle donne può realizzarsi in concreto la pari dignità tra i sessi. Il femminismo per loro “puzza di filantropia lontano un miglio”.

Rientrata in Italia nell’aprile del 1905 sconta alcuni mesi di carcere, ha alcuni figli (uno all’anno, Josina, Cosetta, Licia, José e Ivanoe), si occupa di sindacato e infine nel 2010 approda alla redazione dell’Avanti!: quella con Balabanoff si dimostrerà un’amicizia per sempre, e si ritroveranno ancora insieme proprio in questa redazione, in via San Damiano a Milano, vicino ai Navigli.

Nel 1912 Giudice riprende a scrivere su La Difesa delle lavoratrici fondato da un’altra esule russa, la bellissima, elegante Anna Kuliscioff, compagna di Andrea Costa e poi di Filippo Turati; giornale per il quale si firmava con lo pseudonimo di “Magda”.

Ma c’è un’altra data importante nella sua biografia giornalistica. Come ha ben ricostruito Maria Rosa Cutrufelli nel suo “Maria Giudice, la leonessa del socialismo”, nel luglio del 1916, quando il direttore del Grido del popolo viene richiamato alle armi, è lei a sostituirlo: prima (e unica) donna a poter vantare un simile onore. Il giornale è il principale organo di stampa dei socialisti piemontesi e fra i suoi collaboratori si contano nomi illustri: Edmondo De Amicis, Ada Negri, Claudio Treves. In redazione, il giovane Gramsci. Maria vuol fare del giornale uno strumento di formazione della classe operaia, perciò lo vuole spigliato e snello, semplice nel linguaggio e con poche elaborazioni teoriche. Cosa che a Gramsci non piace affatto. E i loro battibecchi diventano quotidiani. Lui l’accusa di banalizzare il dibattito. Lei risponde con la sua ben nota ironia, imputando alla giovinezza l’astrattismo ideologico e la voglia di primeggiare. “Vi atteggiate a capitani e, scientemente o no, tendete a foggiarvi un socialismo tutto vostro”. Comunque sarà Gramsci a prendere il suo posto, quando verrà arrestata per la seconda volta nel giro di pochi mesi e dovrà lasciare l’incarico.

Per Giudice sta iniziando la vita siciliana, lungo e intenso periodo di lotte, di amori, di giornalismo. In un articolo pubblicato sul periodico palermitano La Dittatura proletaria dell’8 agosto 1919, dal titolo Alle donne proletarie, parla della presenza delle donne in varie attività lavorative, ma ne lamenta la passività. A scuoterle ci penserà anche con la sua nuova avventura editoriale: L’Unione.

È il giornale dei sindacati che le hanno affidato la direzione (siamo arrivati al 1920), e lei firma col nome con cui l’ha battezzata il capolega di Prizzi: Samaritana. Presto sarà soprattutto il “suo” giornale. La sede è a Palermo, due stanze: una per lavorare e una per dormire. E alla fine di quell’anno le camicie nere daranno fuoco alla vicina sede dei metallurgici e alla redazione, lei è salva per miracolo col nuovo compagno Peppino Sapienza. Si sono calati da una finestra con una corda fatta di lenzuola annodate, ma salvi. E ci sarà anche un secondo attentato incendiario, ma non con questi attacchi riescono a fermarla.

L’Unione spesso è in difficoltà, chiude e riapre, ma arriva così – con gli articoli di Giudice contro Mussolini e una borghesia “che non ha saputo esprimere dal suo seno un uomo che la rappresentasse, si è abbassata a pescarlo fra i più turbolenti” – fino a quel novembre 1926, quando per regio decreto vengono sciolti i partiti e i circoli operai, e L’unione diventa un giornale clandestino.

Ancora da Cutrufelli: “La polizia politica va a cercarlo a casa dell’avvocato, sfonda armadi e cassapanche. Maria però ha già provveduto: ha murato le annate dell’Unione dentro una rientranza della parete. Se il giornale non esiste più, che almeno ne rimanga una traccia, un odore nascosto. La vita intera di Maria è là che si dipana dietro quel muro”. È una immagine potente per una giornalista. Alla fine un muro custodirà le parole della libertà dall’ingiuria fascista.

L’ultimo capitolo è a Roma. Mamma Giudice (questo ormai ha scelto: ha allevato a Catania tutti insieme i dieci figli, i suoi primi cinque insieme ai tre di Peppino, Goliardo, Libero e Carlomarx, ha avuto due bambine dal compagno siciliano, una è vissuta pochi giorni, l’ultima è Goliarda) proprio per accompagnare negli studi la più piccola si trasferisce nella Capitale.

Ma non è finito il suo impegno giornalistico: sotto l’occupazione tedesca si riconosce in Vespri, il giornale della formazione partigiana di Peppino Sapienza (anche lui nascosto a Roma), lo stile, la composizione di Maria Giudice. Scrivere, la sua libertà.

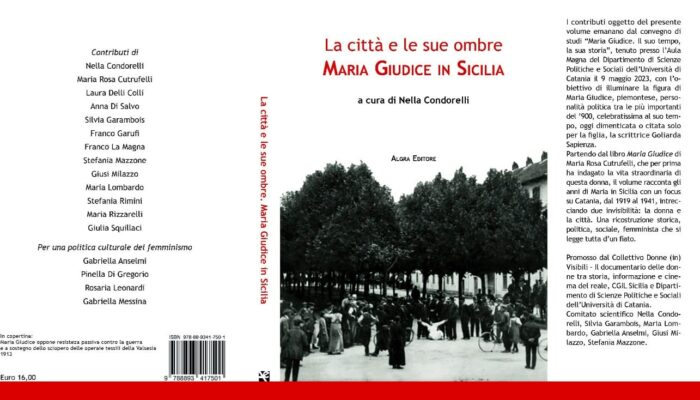

“La città e le sue ombre. Maria Giudice in Sicilia” (Algra editore, euro 16,00)

a cura di Nella Condorelli, con i contributi di Maria Rosa Cutrufelli, Laura Delli Colli, Anna Di Salvo, Silvia Garambois, Franco La Magna, Stefania Mazzone, Giusi Milazzo, Maria Lombardo, Stefania Rimini, Maria Rizzarelli, Giulia, Squillaci e Gabriella Anselmi, Pinella Di Gregorio, Rosaria Leonardi e Gabriella Messina.