Nel distopico elenco riportato dal New York Times sulle parole “attenzionate” o “bandite” dalle agenzie del governo Trump e che investono le ricerche universitarie finanziate con fondi federali, c’è anche la parola “hate speech”, oltre che donne, gay, genere, afro americano, eccetera eccetera. Se fossimo negli Stati Uniti quindi potrebbe risultare molto difficile, se non impossibile, realizzare un lavoro di monitoraggio dell’hate speech come quello portato avanti negli anni da Vox diritti assieme ad una vasta rete di centri di ricerca universitari, dalla Università degli studi di Milano all’Università di Bari. Nei giorni scorsi è stata presentata l’ottava edizione della Mappa dell’Intolleranza, che ha saltato un anno per ragioni precise e gravi, come ha ricordato la costituzionalista e prorettrice della Statale di Milano Marilisa D’Amico, fondatrice di Vox diritti assieme alla giornalista e Giulia lombarda Silvia Brena, anche nel coordinamento della Rete nazionale contro il discorso e i crimini d’odio. Il principale campo di analisi della mappa da sempre è X, ma non appena insediatosi, il nuovo proprietario Elon Musk ha imposto il pagamento per l’estrazione dei dati dal suo social network, che invece ai tempi di twitter era gratuita. Anticipando quello che sta avvenendo ora negli Usa, «Musk ha posto subito dei limiti alla libertà di ricerca», ha ricordato D’Amico, reduce da un soggiorno come visiting professor alla Columbia University dove tutta l’attività è paralizzata per l’incertezza dei vertici universitari su quel che si può dire o no, senza perdere finanziamenti. E’ stato quindi necessario trovare uno sponsor pro bono, la società The Fool di Matteo Flora, che permettesse di realizzare la ricerca per l’ottava edizione del monitoraggio.

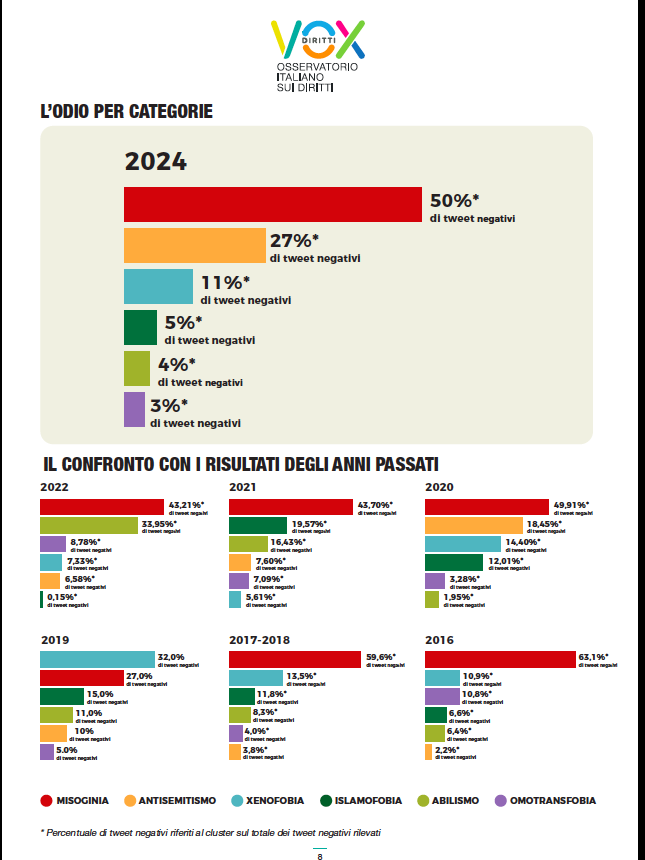

In quest’anno è successo di tutto e sono saltate tutte le regole della convivenza civile internazionale, il senso comune e il senso stesso delle parole. Come ci si poteva aspettare, i dati raccolti tra il primo gennaio 2024 e il 30 novembre 2024, per un totale di 1.980.712 tweet rilevati, restituiscono una fotografia allarmante, con alcune conferme ma anche con preoccupanti novità. Per un’analisi completa della Mappa rimandiamo al rapporto scaricabile in calce. Ma in sintesi saltano all’occhio la permanenza delle donne come primo bersaglio (50% di tweet con sentiment negativo) e il prevedibile boom dell’antisemitismo (27%), quadruplicato rispetto al 2022. Seguono poi xenofobia (11%), islamofobia (5%), abilismo (4%), omotransfobia (3%). La geolocalizzazione rivela che la città più misogina è Milano, non a caso verrebbe da pensare, quella dove le donne si conquistano più spazi anche grazie ad un mondo del lavoro più dinamico, mentre quella più antisemita è Roma.

Leggendo i numeri dalla prospettiva di GiULiA giornaliste, una prospettiva di genere, legata ai temi dell’informazione e della rappresentazione mediatica delle donne, resta il dato esorbitante della misoginia che mantiene inalterato il suo primato dal 2020. Non era scontato: nell’ultimo anno e mezzo abbiamo attraversato enormi sconvolgimenti sul piano geopolitico con delle conseguenze tangibili come l’exploit dell’antisemitismo legati ai fatti del 7 ottobre e alla crisi di Gaza. Nel 2016 per esempio il dibattito pubblico era attraversato dalla questione migranti e allora fu la xenofobia a guadagnarsi il primo posto. Nel 2024 no. Le donne, non una minoranza, val sempre la pena ricordarlo, ma la metà della popolazione, sono sempre il principale bersaglio dell’odio. E’ un dato macroscopico anche se in qualche modo lo abbiamo “normalizzato” e non ce ne stupiamo più. Ecco a cosa serve misurare la “normalità” con i dati.

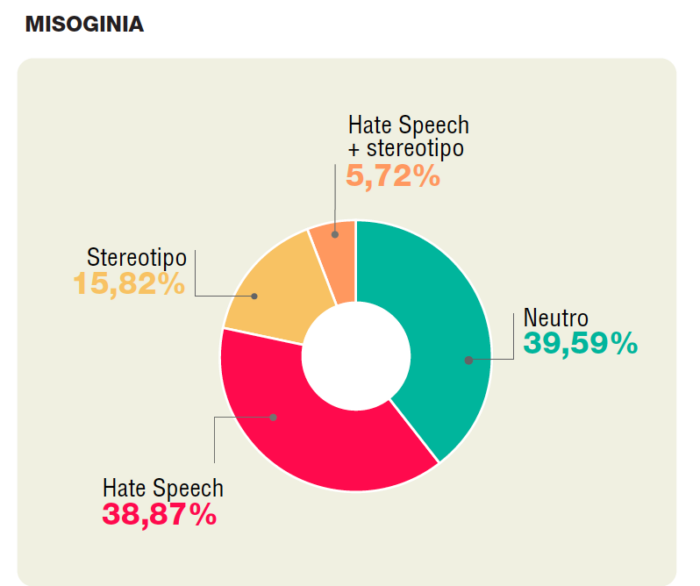

L’altro dato inatteso segnalato nella mappa, grazie ad una nuova modalità di rilevazione che approfondisce il legame tra odio e stereotipi, è che l’hate speech misogino nella maggior parte dei casi non deve nemmeno più servirsi di pretesti, ma si presenta come odio di genere in purezza, concentrato soprattutto sull’elemento base, il corpo delle donne. Solo il 5,72% dei contenuti misogini è infatti collegato a stereotipi negativi. Nelle edizioni passate era emerso il legame tra l’odio e lo stereotipo legato alle competenze femminili che occupavano indebitamente, per gli odiatori, la scena. Ora siamo oltre.

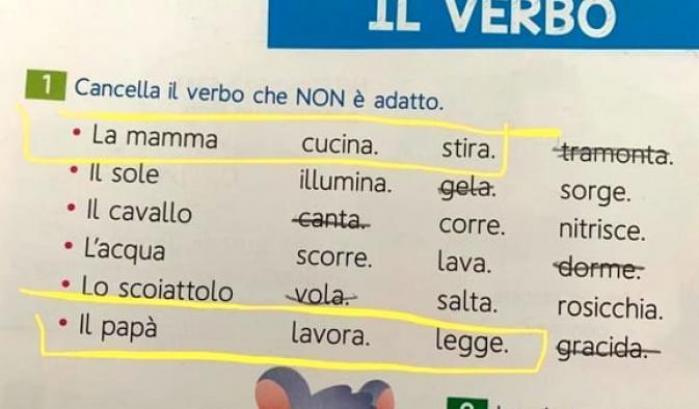

Non stupisce invece il dato che l’hate speech misogino veda come autrici anche le donne in una percentuale addirittura più rilevante che per le altre categorie bersaglio: su 50 % di hater misogini rilevabili per genere, il 20,81 % sono donne, il 30,15% uomini. Come sappiamo bene, l’introiezione di determinati modelli non risparmia le donne, non è un confronto tra guardie e ladri, tra due squadre, ma tra modelli culturali. Lo vediamo rispecchiato anche in altri campi. All’inizio di questa nuova stagione politica abbiamo assistito, per esempio, all’imposizione da parte della prima presidente del consiglio donna del maschile sovraesteso per le cariche, una sorta di ordine esecutivo alla Trump in anticipo sui tempi che riproduce uno stereotipo eccezionalista delle donne in posizione di vertice. L’idea che il femminile sia svalutativo è stata quindi rivendicata proprio da una donna ai vertici. Quello che stiamo riscontrando è che molti giornali, anche quelli che avevano modificato la loro grammatica, sul tema del linguaggio hanno ingranato la retromarcia e che influencer e giornaliste che si occupano di difendere il linguaggio sessualizzato sono sempre più vittime di autentiche tempeste di shitstorm sui social. E’ il “wokismo” al contrario, la militarizzazione del linguaggio mai così feroce che ha delle conseguenze concrete. Il vento che spira dagli Usa non rende ottimisti: dopo l’uscita di Trump che aveva detto che avrebbe protetto le donne «che lo volessero o no» è diventato virale su Tik Tok l’hashtag #Yourbodymychoice, ribaltando il noto slogan femminista, con 90 milioni di visualizzazioni. Le donne sono sotto attacco, come sempre a partire dai loro corpi e dai loro diritti riproduttivi. Non a caso nella word cloud dell’odio misogino mostrata nella Mappa compare la parola aborto.

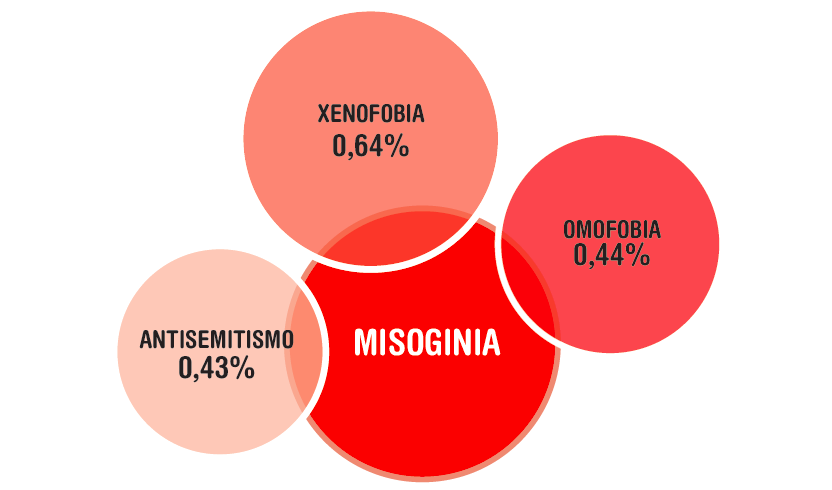

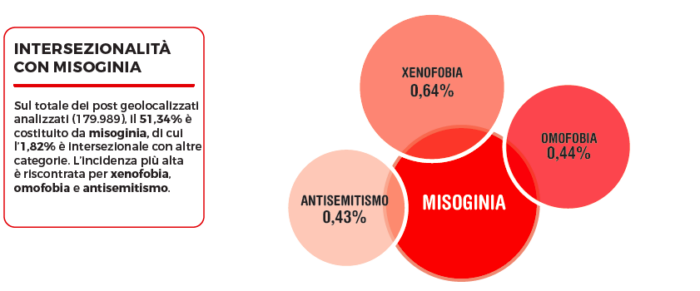

Un altro elemento di riflessione riguarda la mappatura dell’odio intersezionale, secondo la definizione della giurista e attivista americana Kimberlé Crenshow per cui l’intreccio di diverse identità sociali produce un aumento esponenziale delle discriminazioni: significativo è il legame forte tra omofobia e misoginia come emerge dai dati della mappa, con la misoginia che si intreccia con l’omofobia per una quota di ben il 7%, molto più alta che in tutte le altre intersezioni. In questo anno passato abbiamo visto una offensiva senza precedenti anche mediatica nei confronti delle donne trans o presunte tali, per esempio alle Olimpiadi nei casi della pugile Imane Khelif o di Valentina Petrillo. Nelle rilevazioni i picchi di odio sono segnalati ad agosto, in occasione dei giochi. Perché anche nella scala dell’odio intersezionale essere una donna trans rappresenta il peggio del peggio. La mappa evidenzia anche un legame tra misoginia e xenofobia ipotizzando una correlazione con le atlete afrodiscendenti. Questo si intreccia con quello che emerge dai nostri osservatori attraverso la lente dei media: lo sport è una cartina di tornasole importante perché nella rappresentazione dello sport femminile si verificano ancora forti squilibri e una costante svalorizzazione delle performance, oscurata dai corpi delle atlete, ancora di più se sono corpi neri. Proprio le sportive, dopo le politiche e le giornaliste, sono tra i principali bersagli dell’odio social, come spesso hanno raccontato sulla loro carne viva Paola Egonu e Federica Pellegrini e come emerso nelle precedenti edizioni della Mappa che monitoravano anche singoli profili, in collaborazione con GiUlLiA giornaliste. In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina sarà un ambito importante da sorvegliare attentamente.

Durante la presentazione della Mappa una provocazione è arrivata da Matteo Flora, per il quale, sintetizzando, l’aumento della “cattiveria” generale sui social è strettamente correlata alla riduzione delle policy di moderazione sulle piattaforme. In pratica la manipolazione algoritmica della visibilizzazione dei contenuti può funzionare in un senso o in un altro: prima favoriva i contenuti “buoni” e inclusivi mentre ora a seguito del riposizionamento politico dei gestori lascia libero spazio ai contenuti negativi ed escludenti che poi si riflettono nei risultati delle destre nelle urne elettorali.

Quello che conta però è la risposta alla domanda: che fare? Studiare, monitorare scientificamente il fenomeno è cruciale e l’annunciata collaborazione con l‘Unar, l’ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali aggiunge un tassello importante. Ma tra i tanti strumenti di contrasto uno potrebbe e dovrebbe essere il buon giornalismo, come argine alla disinformazione alla base di tanta diffusione di stereotipi sessisti. Vaso di coccio tra la manipolazione e le intimidiazioni politiche e il progressivo abbandono delle policy di fact checking e moderazione delle piattaforme social, il buon giornalismo andrebbe sostenuto. Soprattutto andrebbero sostenuti i buoni giornalisti, che sempre più costituiscono una categoria bersaglio, online e offline, come certificano anche recenti dati dell’osservatorio del Viminale, con un aumento degli attacchi. Pensiamo ai casi di Stefania Battistini e Cecilia Sala, due giornaliste che hanno subito persecuzioni e abusi nel mondo reale ma hanno dovuto anche fronteggiare un’offensiva di odio sessista e minacce sui social, in base all’inscalfibile vecchio adagio misogino: te la sei cercata.

SCARICA LA MAPPA