Sono recentissimi i casi di femminicidio di due studentesse universitarie. La violenza sulle donne non si arresta ed è trasversale a tutte le classi sociali. Un fenomeno strutturale che vive di stereotipi e pregiudizi, il cui contrasto richiede uno sforzo culturale ad ampio spettro e la collaborazione di tutte le forze sociali.

In questa direzione lavora l’Osservatorio STEP-Ricerca e Informazione. Un Osservatorio indipendente, finanziato con fondi PRIN2020 e PRIN PNRR 2022 (Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale) del MIUR, promosso dall’Università Sapienza di Roma in collaborazione con l’Università della Tuscia, le Cpo di FNSI ed USIGRAI, il Comitato pari opportunità dell’Ordine dei Giornalisti e GiULiA giornaliste.

L’Osservatorio attua un lavoro di monitoraggio quotidiano del racconto della violenza su 25 testate della stampa nazionale, per verificare i progressi dell’applicazione delle raccomandazioni del Manifesto di Venezia e contribuire ad una corretta rappresentazione della violenza alle donne nel racconto giornalistico.

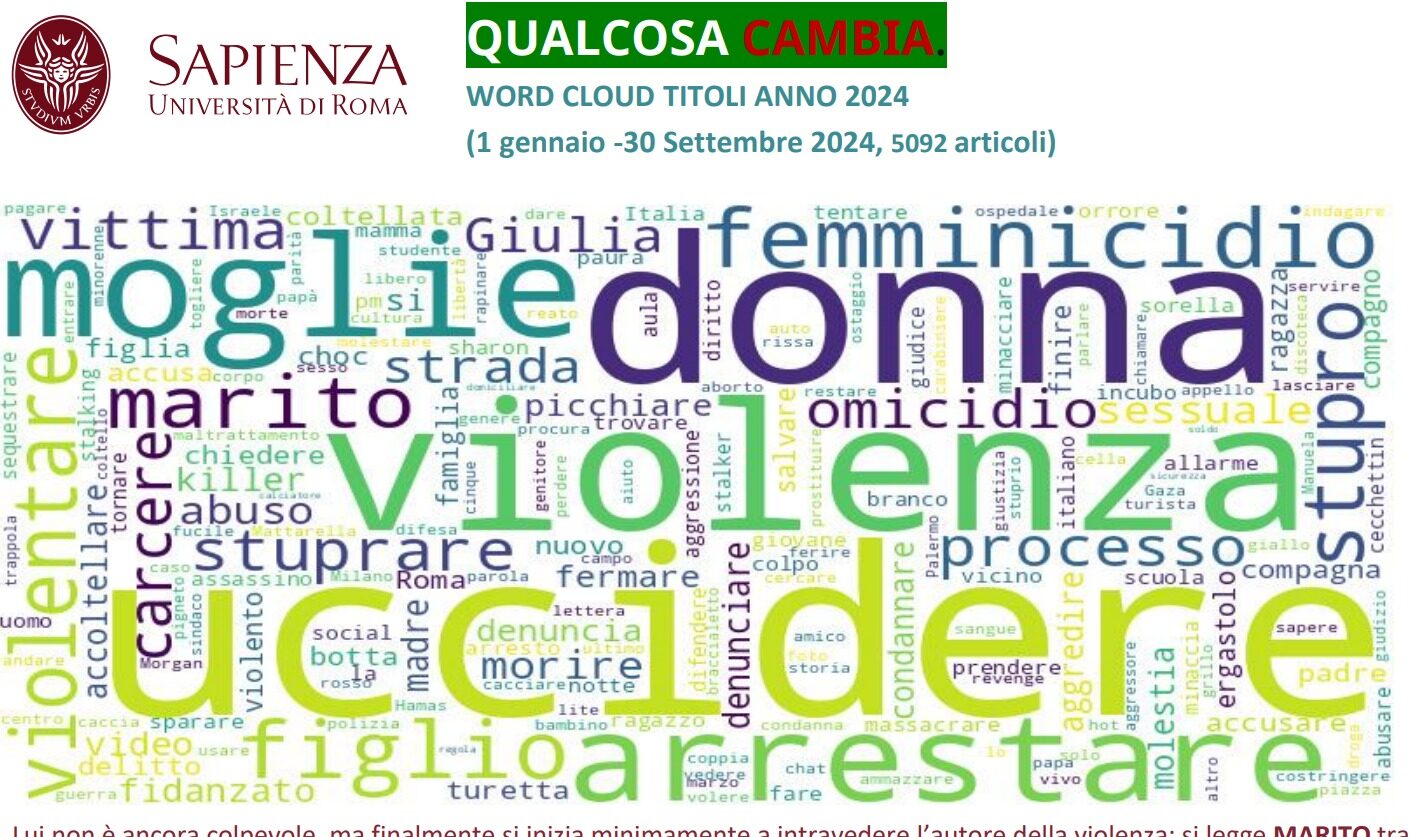

Nel monitoraggio si è cercato di analizzare quale corrispondenza e rilievo ottengano queste cronache nei media. Con che risalto vengano date perché “fanno notizia”. Soprattutto, è stato esaminato il modo in cui i fatti sono raccontati. Per capire se il linguaggio giornalistico aiuti a comprendere le responsabilità del femminicida (o del maltrattante) e a non colpevolizzare la vittima. E se l’approccio narrativo e i termini adottati siano scevri, o meno, da quegli stereotipi patriarcali e maschilisti sulle donne, radicati nella cultura, che la Convenzione di Istanbul del 2011 chiede ai media di non veicolare (Art 17).

Si è voluto infine verificare la rispondenza tra il racconto che fanno i media dei casi di violenza e femminicidio e le raccomandazioni del Manifesto di Venezia del 2017 promosso dalle Commissioni Pari Opportunità Fnsi e Usigrai e da GiULiA Giornaliste, e dall’articolo 5 bis del testo unico deontologico (che diventerà l’articolo 13 nel Codice deontologico in vigore dal 1° giugno 2025).

I 3671 articoli esaminati riportavano fatti di cronaca, compresi fatti accaduti nel passato, con il riferimento ai contenuti di sentenze, e al linguaggio di magistratura e avvocatura a sua volta affatto scevro di forti stereotipi di genere.

I RISULTATI DELLA RICERCA

Nel 2024, sono state 113 le donne uccise, 99 delle quali in ambito familiare/affettivo; di queste 61 uccise dal partner o ex partner. Questi i dati del report presentato l’8 marzo dalla Polizia di Stato. L’Osservatorio ne ha monitorato il racconto a mezzo stampa. Un racconto che porta con sé la responsabilità sociale dell’interpretazione del fenomeno e del contributo al dibattito pubblico.

Le testate che hanno condiviso il maggior numero di articoli relativi a casi di violenza contro le donne sono Il Messaggero (9,9%), La Gazzetta del Mezzogiorno (8,8%) e II Gazzettino (7,5%). Novembre è il mese con il maggior numero di contenuti sulla violenza di genere (14%); maggio quello con il minor numero di articoli sul tema (2%).

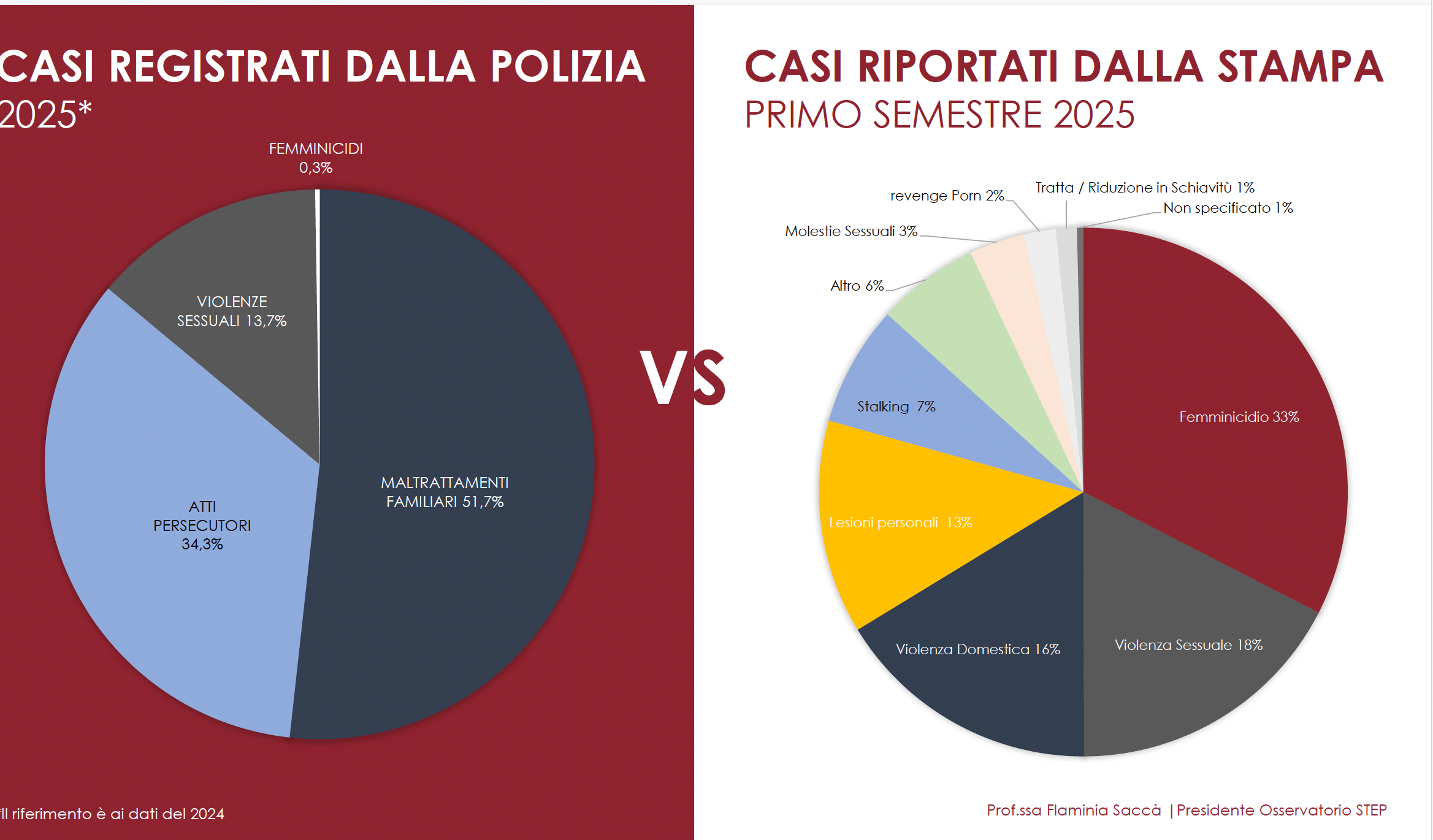

Quanto alla tipologia di violenza, benché la maggior parte degli articoli si focalizzi su più forme di violenza, il più diffuso è il femminicidio (25%), seguito da violenza sessuale (20%), lesioni personali (18%), violenza domestica (17%), stalking e atti persecutori (8%). Di revenge porn e molestie sessuali si parla nel 2% degli articoli.

Interessante il raffronto con i dati registrati dalle questure nel 2024: le denunce per maltrattamenti costituiscono il 50,03%, per atti persecutori al 35,83% e per violenze sessuali al 13,86%. Non rilevate molestie sessuali e revenge porn.

Relazione tra vittima e offender: il 74% degli articoli tratta casi di violenza in cui la donna conosce l’aggressore che è quasi sempre un familiare (70%). Anche negli articoli sui casi di violenza domestica, per il 92% è agita dal partner o ex partner/coniuge (56%). Altre tipologie: padre (5%), altro membro della famiglia (2%), fratello (0,5%), patrigno (0,4%).

Nel 23% di articoli su casi in cui non sussiste nessuna relazione, la tipologia di violenza più frequentemente riportata è la violenza sessuale. Nei casi di revenge porn il responsabile della violenza è per lo più un compagno di scuola o università.

Nel 71,9% degli articoli il rapporto di coppia è inquadrato come problematico.

Quanto al movente, ne vengono indicati almeno due nella maggior parte degli articoli. Tra i più citati: prevaricazione/dominio (46%), gelosia/possessività (34%). Minore, ma ancora presente nel racconto dei media, il raptus (3%).

A chi viene data la parola: alle vittime (in prima persona o attraverso i suoi rappresentanti) in 5063 casi; all’offender in 3027 casi.

In genere, quando si sente la famiglia è per lo più quella della vittima (1110 rispetto a 55 articoli per la famiglia dell’offender), mentre, se la parola è ai legali, lo spazio offerto alla difesa dell’offender è simile a quello dato ai legali della vittima.

Buone pratiche e Cattivi esempi

Positivo il fatto che sempre più il racconto della violenza non si limiti alla cronaca, ma stimoli la necessità di approfondimenti, anche affidati a esperti.

Perdura, nella titolazione e nel testo, un riferimento all’etnia di vittime e autori della violenza. Che a volte è corretto se serve a contestualizzare, altre invece induce una lettura “politica” della violenza, anche a fini strumentali.

Raptus. Rispetto agli scorsi anni, la percentuale di utilizzo di questo termine si è drasticamente abbassata. Ma ricorre ancora soprattutto quando si riportano, negli articoli, alcuni passaggi ricavati dalle arringhe degli avvocati, dalle requisitorie dei pubblici ministeri, o da sentenze dei giudici.

Femminicidi “altruistici”. Nel 2024 sono stati oltre dieci i casi, con vittime e aggressori over 60, in cui l’uccisione viene motivata negli articoli, più o meno implicitamente, con ragioni “altruistiche”. Per aiutare la vittima, perché depressa, malata, in stato terminale. Si copre in tal modo una forma di egoismo all’interno della relazione attenuando le responsabilità del femminicida.

Empatizzare con il violento. L’empatia con il violento è ancora frequente in molti titoli che riportano, in virgolettato, la versione dell’uomo, le sue “motivazioni”. Talvolta colpevolizzando la vittima. O in articoli che assumono la prospettiva autoassolutoria, vittimistica dell’offender. In questi casi, alla donna si dà uno spazio limitato.

Il linguaggio “mutuato”. Capita che gli articoli su violenza e femminicidi riportino provvedimenti del giudice e sentenze, anche “controverse”, persino dove le attenuanti lasciano spazio a tesi giustificazioniste e colpevolizzanti della vittima. Una doppia trappola per narrazioni che possono risultare anche in modo indiretto fortemente stereotipate. A volte si rileva un approccio narrativo corretto da parte del/della giornalista. Anche con commenti affiancati all’articolo. Altre volte, invece, l’articolo si limita a riportare asetticamente le pronunce.

Ne consegue dunque una riflessione sulla necessità di estendere sempre più il percorso sul linguaggio e la comprensione della natura della violenza contro le donne anche a magistrati e avvocati.

Diminutivi depenalizzanti. Nei casi in cui la violenza riguarda bambine e ragazze, la cornice lessicale non riesce ancora a liberarsi della tendenza a romanticizzare i fatti, con l’uso di diminutivi e vezzeggiativi che suggeriscano attenuanti legate all’età (fidanzatino, ragazzino) accanto tuttavia ad approcci corretti in cui si parla di “ex fidanzato”, “ragazzo”, specificando l’età. Colpisce, in un titolo l’uso dell’espressione “baby killer” per il femminicida di 17 anni che a Viadana ha ucciso Maria Campai. Tra le espressioni rilevate, anche “baby femminicidio”.

Tratta e prostituzione. Non sono molti gli articoli in cui si presta attenzione. Nei casi che coinvolgono minorenni, poi, si rileva che, anche in presenza di un linguaggio corretto delle forze dell’ordine e della magistratura, nella titolazione (e nei contenuti) è dominante il termine “baby prostitute” e “baby escort”. Particolarmente sull’on line. In alcuni casi si fa parlare la minore e raccontare la sua esperienza.

I minori no. Negli articoli che trattano casi in cui i minori sono stati testimoni del femminicidio, si usa spesso virgolettare le frasi dei bambini, come riportate dalle forze dell’Ordine. Con il rischio di indurre una spettacolarizzazione. Non si tratta, naturalmente, di omettere i fatti di cronaca, ma il coinvolgimento di minori raccomanderebbe un racconto in forma indiretta le notizie apprese dalle forze dell’ordine.

Non solo cronaca. L’attenzione alla violenza contro le donne nei media non si ferma più solo alla cronaca e alle sezioni interne, ma conquista sempre di più la prima pagina. Cresce la scelta dell’approfondimento, affidato a commenti di giornaliste e giornalisti, del mondo accademico, della magistratura e della politica.

IL REPORT