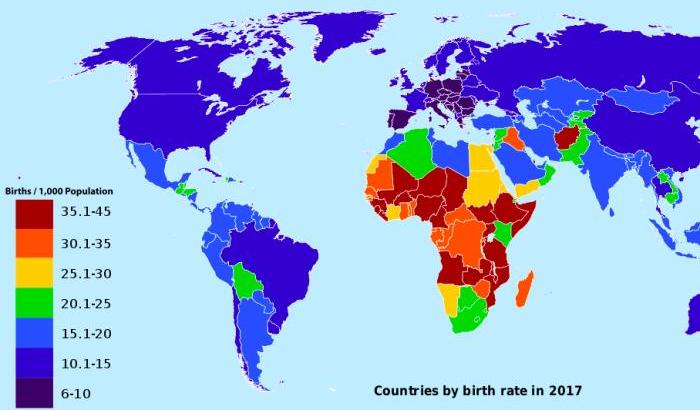

Lo sfondo di questo lavoro consiste nella grave situazione di denatalità del nostro Paese, appesantita da un deficit di fecondità preesistente e aggravata dalla crisi economica del 2008, cui ha fatto seguito un adattamento al ribasso che compromette anche gli sviluppi futuri. Dal 2010 al 2019 le nascite hanno perso quasi centomila unità. Ad aggravare la situazione è sopraggiunta, nel 2020, la pandemia da Coronavirus che, iniziata nel febbraio, riacutizzata nella seconda fase di ottobre, non si è tuttora conclusa. Le ricadute di questa situazione, dove i vecchi sono sempre più numerosi dei giovani e i nati non rimpiazzano i morti, sono così preoccupanti che le persone preferiscono ignorarle o rimuoverle.

Il Progetto Pilota “Natalità”, inaugurato due anni fa, su proposta del prof. Giuseppe Masellis, si propone di “intervenire sulla dimensione culturale per promuovere un cambiamento di visione che influenzi concretamente le politiche a favore della natalità nella provincia di Modena. La prima fase, appena conclusa, si è concentrata sulla “conciliazione” tra lavoro e genitorialità. Un obiettivo che richiede di compiere scelte pubbliche e private, sociali e personali. Ma compiere scelte vincolanti non è mai facile in quanto comporta di perdere altre possibilità, affrontare un conflitto di interessi, stabilire delle priorità e impegnarsi a fondo per la loro realizzazione. Non è facile per le istituzioni, sollecitate da richieste contradditorie, non è facile per gli individui che si trovano a modificare il piano di vita preesistente o a elaborarne uno nuovo, senza sufficienti previsioni di quanto accadrà domani.

Conciliare le alternative richiede grandi capacità di mediazione, soprattutto quando il peso sui piatti della bilancia non è equivalente. Da tempo, tra generare e lavorare gli incentivi della società e della cultura si indirizzano soprattutto sul secondo termine, il lavoro. Una priorità esasperata dalla crisi economica e dalla disoccupazione attuale e prevista.

In questa prima fase la ricerca modenese si è rivolta soprattutto alle donne in quanto promotrici del progetto procreativo. È vero che vi partecipa anche il marito ma, di solito, l’iniziativa spetta a lei, moglie o compagna che sia. I ricercatori hanno messo a fuoco soprattutto le esigenze delle madri che lavorano perché, nonostante molte cose siano cambiate, le principali protagoniste del mettere al mondo e crescere un bambino sono ancora le donne.

Gli ostacoli che si frappongono alla conciliazione figli-lavoro sono molti e il loro effetto negativo si rivela, dal punto di vista psicologico, nella perdita di fiducia nel presente e di speranza nel futuro, nella difficoltà di immaginare progetti di lunga durata e di impegnarsi nella loro realizzazione. Dal punto di vista sociale, la ricerca modenese ha compiuto numerose indagini sulla situazione locale e sulle possibilità di intervenire per incrementare la natalità.

Più interessante mi sembra qui soffermarci sulle proposte volte a diminuire il gap tra figli desiderati e figli generati. Attualmente i nati sono la metà di quelli prospettati: da 2 a 1. I principali interventi, proposti nella relazione scritta da Tindara Addabbo e Massimo Baldini, sono:

1) ampliamento dei servizi per l’infanzia, in particolare gli Asili nido.

2) sincronizzazione dei tempi di lavoro con i tempi di vita

3) favorire la flessibilità degli orari di lavoro

4) equiparare tra i genitori il lavoro di cura (riformulare il congedo parentale).

Cui aggiungerei, secondo l’esempio francese, forme di sostegno economico ai nuclei familiari con figli minori e incentivi per i giovani adulti che intendono uscire dalla famiglia di origine.

Progetti sacrosanti, da approvare, condividere e cercare con tutti i mezzi di realizzare perché ne va del benessere individuale e collettivo. Ma sono sufficienti interventi di Welfare per incentivare la scelta di procreare e indirizzare verso l’alto la curva demografica?

Ne dubito. Il benessere non è tutto, basta pensare al baby boom del dopoguerra, quando le condizioni economiche erano così misere da risultare inconfrontabili con l’attuale livello di vita. O al fatto che Modena, nonostante il benessere diffuso e la buona amministrazione di cui ha sempre goduto, non brilla per livelli di natalità. Ma il mio punto di vista non è sociologico ma psicologico e benché le due dimensioni interagiscano e si condizionino reciprocamente, comporta di privilegiare il soggetto rispetto all’oggettività della demografia e delle scienze sociali. Siamo ormai soliti distinguere tra i gradi di temperatura misurati e gradi di temperatura percepiti, ecco lo stesso scarto avviene tra avvenimenti pubblici e il modo personale di sperimentarli e valutarli. Non sono tanto importanti i fattori oggettivi, quanto il modo con cui vengono tradotti in esperienze, dalle emozioni che suscitano e dalle reazioni che determinano.

Ora, da un confronto, tra i maggiori Paesi europei, tra i giovani appartenenti alla “generazione in lockdown” risulta che i più pessimisti rispetto al progetto natalità sono propri i nostri connazionali che, insieme agli spagnoli, sembrano in maggioranza rinunciare, piuttosto che riformulare o rinviare, la nascita di un figlio. A che cosa è dovuto questo triste primato? Che si registra proprio nei Paesi più cattolici, dove la Chiesa ha sempre valorizzato la famiglia e la natalità, pur restando di fatto, una voce inascoltata. E’ evidente, come si è detto, l’incidenza della crisi economica e degli alti livelli di disoccupazione, soprattutto femminile e giovanile, attuali e previsti.

Ma ci si deve interrogare anche sul disinteresse che le adolescenti e le giovani donne mostrano nei confronti della maternità. Se indaghiamo sul desiderio di avere un bambino tra le teenagers otterremo risposte stupite, come se non fossero mai poste il problema e non avessero nessuna intenzione di farlo ora. Le giovani donne reagiscono invece con fastidio come se l’ipotesi intralciasse il loro desiderio di trovare un lavoro adeguato e di ottenere le soddisfazioni meritate da un forte impegno di studio. Eppure sono le età in cui prende forma il progetto di vita, dove le domande “chi sono io?” e “che cosa voglio?” prefigurano il futuro.

Nelle donne di qualsiasi età, il lungo inverno demografico non suscita attualmente un adeguato coinvolgimento emotivo, non desta la reazione che ci saremmo aspettati rispetto alla tradizione, dove la maternità rivestiva una funzione primaria nella costruzione dell’identità femminile. Ora l’immaginario materno sembra privo di sensazioni, d’immagini, d’idee, di desideri. Quasi nessuna dichiara “non voglio e non vorrò mai un figlio” ma semplicemente rinvia la scelta a data da destinarsi.

Che cosa è avvenuto per trasformare la donna-madre di ieri nell’eterna ragazza di oggi?

Forse è il caso di riflettere come la cultura abbia influenzato il posto da assegnare alla maternità nel progetto di vita delle donne, a quali alternative sia stata subordinata. Credo che in quest’ambito un ruolo determinante, anche se non esclusivo, spetti alla cultura femminile e ai movimenti femministi in cui colgo tre tempi: l’emancipazione, la differenza sessuale, l’autorealizzazione. Molto diversi tra loro ma accumunati dalla svalorizzazione della maternità.

Nella fase dell’emancipazione, che va dagli anni Quaranta agli anni Sessanta, le conquiste femminili, promosse e sostenuta da istituzioni politiche e sindacali, hanno avuto come obiettivo la parità tra i sessi: uguali diritti e uguali doveri. I risultati raggiunti sono stati fondamentali. Ricordo tra altri il diritto al voto del ’46 e la legge 860, del 1950, sulla tutela della maternità.

Dalla contestazione del ’68 emerge però la consapevolezza che l’egualitarismo non basta perché non scardina i ruoli tradizionali e gli stereotipi che li confermano. Il principale svantaggio per una effettiva uguaglianza è rappresentato dalla maternità, compito da sempre riservato alle donne nonostante il loro massiccio ingresso nel mondo del lavoro.

Non a caso il calo della natalità, dopo il baby boom del 1968, inizia nel 1971, insieme alle lotte per i diritti civili che modernizzeranno il Paese. Il Nuovo Diritto di Famiglia del 1975, benché segni la fine dell’ideologia patriarcale e il rinnovamento dei rapporti familiari, non inverte la curva al ribasso della natalità.

L’onda lunga delle lotte per i diritti civili è rappresentata dal Movimento Femminista che prosegue gli ideali di autonomia e autodeterminazione anche dopo che molti obiettivi (divorzio, aborto legale, orgoglio gay) sono stati conquistati.

Dal 1975 emerge, dapprima elitario poi sempre più diffuso, il pensiero della “differenza sessuale”. Frutto di una riflessione inizialmente auto-affermativa (centrata sulla la conoscenza di sé), esprime successivamente rivendicazioni rivolte alle le istituzioni pubbliche (la Scuola, la Giustizia, la Sanità) e private, le fabbriche, le istituzioni culturali, il commercio, le aziende. Anche in quella stagione, che cambierà per sempre la percezione che le donne hanno di sé, la maternità, intesa come progetto di vita, viene emarginata, guardata con sospetto, come un possibile tranello per restaurare la tradizionale subalternità femminile.

Nella seconda metà degli anni 80, quella della “Milano da bere” mutano improvvisamente le parole d’ordine: da “cambiare il mondo” a “realizzare me”. Le giovani donne, ormai in maggioranza nei Licei e nelle Università, con prestazioni migliori dei coetanei, chiedono siano riconosciute le loro capacità. Nel lessico delle rivendicazioni emergono parole inusuali per le donne come “carriera”, “soffitto di cristallo”, “competizione”, “posizioni direttive”, “pari opportunità”, “quote rosa”.

Le differenze non contrappongono tanto le donne agli uomini quanto le donne tra di loro, secondo nuovi valori: potere, autorità, successo, ricchezza, popolarità. È in quel momento che la denatalità trova la sua giustificazione ideologica. Non a caso, alla fine degli anni 90, si aprono due riviste femminili, allegate ai principali quotidiani nazionali, che già dal titolo “Io donna “ e “D di donna” segnalano la priorità della femminilità verso la maternità.

L’educazione delle bambine e delle adolescenti alla realizzazione di sé procede sino a oggi in modo concorde tra scuola e famiglia. Le ragazzine vengono incentivate a studiare, a iscriversi ai Licei scientifici, ai corsi di Laurea tradizionalmente riservati ai maschi, a specializzarsi, anche all’estero e ad acquisire sempre più ampie quote di potere.

Permangono, è indubbio, pesanti disparità nelle assunzioni, nei contratti di lavoro, nelle retribuzioni, nei pensionamenti anticipati, svantaggi che inducono molte donne a licenziarsi dopo la nascita del primo figlio. Nella vita privata però le giovani coppie sono sempre più capaci di superare i dislivelli di genere stipulando rapporti tendenzialmente paritetici, soprattutto nella cura dei bambini.

Se, nel femminismo della differenza sessuale, la figura ideale è rappresentata da Virginia Woolf, in quello del successo sociale il modello è costituito piuttosto dalla prima grande manager italiana, Marisa Bellisario, definita la “donna che anticipa il futuro”. Morì prematuramente nel 1988 ma quel futuro rimase promettente sino al 2008, quando la crisi economica provocò una contrazione dei posti di lavoro che colpì soprattutto le donne.

Negli ultimi anni l’andamento è stato peggiore del previsto. L’indice di fecondità è passato da 1,46 del 2010 al 1,29 del 2019, ultimo anno senza pandemia. L’impatto del Covit 19 sulle nascite potrà essere valutato, trascorsi i nove mesi di gravidanza, alla fine del 2021, ma solo pochi i demografi prevedono un baby boom. La maggior parte si attende piuttosto, nonostante la convivenza indotta dal lockdown, un ulteriore calo delle nascite.

Sappiamo che la denatalità ha radici lunghe e che la crisi economica del 2008, diminuendo il lavoro femminile, ha costituito un accelerato della crisi demografica.

Quanto ai progetti di raggiungere l’età adulta, a ottobre dello scorso anno, inizio della seconda ondata di pandemia, li consideravano a rischio il 55% dei giovani. Ricordiamo che l’Italia è stata la prima nazione a fronteggiare l’emergenza sanitaria (feb. 2020) e i drastici provvedimenti presi per evitare i contagi hanno subito reso evidente che gli obiettivi vincolanti avrebbero dovuto essere riformulati, rinviati o cancellati. La transizione alla vita adulta, in termini di studio, lavoro, autonomia abitativa, matrimonio e filiazione si fa sempre più impraticabile. Non mi soffermo a descrivere le difficoltà indotte dal lockdown perché sono sotto gli occhi di tutti, ma è evidente che esse ricadono soprattutto sulle donne, le prime a perdere il lavoro e, di conseguenza, le prime a rinviare i progetti di maternità.

Dal confronto con altri Paesi Europei apprendiamo che le intenzioni di fecondità diminuiscono soprattutto in quelli che hanno minor occupazione femminile, meno asili nido, meno istituzioni di cura e di sostegno della maternità e dell’infanzia. CHI STAVA MALE PRIMA STA PEGGIO ORA, COL RISCHIO DI PERDERE UNA GENERAZIONE.

Credo che sulla volontà di avere un figlio agisca il clima emotivo della comunità: la fiducia nel presente e la speranza nel futuro. Contro la paura della malattia e della morte, occorre promuovere motivazioni positive razionali e profonde, soprattutto materne, da tempo sopraffatte, come abbiamo visto, dalla priorità di altri obiettivi e di altre urgenze.

L’indagine psicoanalitica insegna che la generazione umana segue due percorsi: da una parte risponde all’esigenza di sopravvivenza della specie e come tale è retta dall’istinto, dall’altra risponde al desiderio di sopravvivere a se stessi e come tale è retta dal desiderio.

Ora l’istinto appare devitalizzato dai processi di civilizzazione e il desiderio dalle contraddizioni che incontra nella sua attuazione: la realizzazione di sé o dell’altro, lavorare o fare e crescere un bambino, restare padroni della propria vita o “genitori per sempre”, seguire il principio di piacere o accettare i sacrifici imposti dalla realtà, essere donna o madre. Nodi difficili da sciogliere nella situazione post-traumatica in cui ci troviamo, quando i meccanismi di difesa ci inducono a regredire a stadi evolutivi precedenti, quali la passività, la dipendenza, l’irresponsabilità, l’irritazione, la trasgressione.

Il dopo pandemia, una meta vicina ma ancora indeterminata, rende opaco il futuro e difficile immaginare un mondo diverso da quello che abbiamo appena lasciato. Ma credo per contrastare il declino della natalità occorra coinvolgere l’educazione, in famiglia e nella scuola, non per promuovere direttamente la fecondità, temo sarebbe inefficace o addirittura controproducente. Ma per sollecitare i giovani, sin dall’adolescenza, a progettare il loro futuro, a diventare narratori e attori della propria vita. Si prospetterebbe così per le giovani donne un doppio percorso: il lavoro e la maternità. Possono essere conciliati? Certo ma non prima di essere riconosciuti, prefigurati e condivisi. La filiazione deve diventare un sentire comune e, siccome è una passione mimetica, essere sollecitata dalla visione di mamme e neonati felici.

Spetterà poi a ognuna optare per una sola alternativa o perseguirle entrambe; il premio sarà una buona vita, non soggetta alla necessità, ma conforme al proprio desiderio perseguito con tenacia e responsabilità. Non si può cambiare il fuori se prima non cambiamo dentro di noi.

Silvia Vegetti Finzi, oltre che una collega ed una GiULiA, è psicologa clinica, già docente all’Università di Pavia e parte di comitati nazionali. Fra i numerosi libri sul tema della maternità ne ricordiamo due: “Il bambino della notte” e “La nuova maternità tra natura e scienza”. Invece i dati statistici aggiornati all’indagine effettuata in provincia di Modena li si trova in: Tindara Addabba e Massimo Baldini “Genitorialità, lavoro e qualità della vita: una conciliazione possibile?” (Angeli ed)